目次

はじめに

四柱推命とは何か

四柱推命とは、生年月日と生まれた時刻という二つのデータを四本の柱――年柱・月柱・日柱・時柱――として配列し、十干十二支・陰陽五行・十二運・通変星など多層的な象意を複合的に読み解くことで、その人が授かった資質や人生で遭遇しやすいテーマ、そして時期ごとに変動する運気の波を立体的に描き出す、東洋占術の王道です。結論から言えば、四柱推命は出生瞬間に刻まれた“宇宙のDNA”を解読する設計図であり、自分でも気づかなかった潜在資質や勝負をかけるべきタイミングを具体的に示してくれる羅針盤となります。その信頼性の根拠は、二千年以上にわたり王侯貴族や学者に継承されてきた膨大な命例の蓄積と、自然哲学としての陰陽五行の論理的整合性にあります。例えば、同じ誕生日であっても出生時刻の差によって時柱が変わり、行動スタイルや職業的得意分野に顕著な違いが生まれるケースが多く報告されています。こうした差異を理解することで、努力の方向性や人間関係の築き方を誤らず、人生をスムーズに進めやすくなるという実務的メリットが得られます。総じて、四柱推命は「自分を知り、未来を選び取る」ための精密な航海図なのです。

十二運の概要と「養」の位置付け

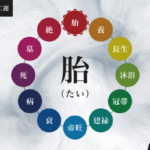

十二運とは、人が母胎に宿ってからこの世を去るまでの生命エネルギーの推移を十二段階に区分した概念で、胎→養→長生→沐浴→冠帯→建禄→帝旺→衰→病→死→墓→絶の順に循環します。四柱推命ではこの十二運を各柱に配当することで、物事の成熟度や運気の盛衰を直感的に把握できるようにします。「養」はその中で二番目にあたり、胎児が母体から栄養を受けて細胞を増やす段階を象徴する運です。未成熟ながらも可能性の芽を大きく膨らませる“育成期”を示し、慎重さと柔軟な吸収力を兼ね備える点がほかの運と際立って異なります。古典『三命通会』にも「養を得る者は多才多芸にして、学びに励めば大成す」とあり、人生初期の経験が将来を左右しやすいことが強調されています。日柱に養を持つ人は新しい環境への適応が早く、学習・訓練の段階で周囲からの支援を受けやすい傾向がありますが、甘えが長引くと自立が遅れる恐れもあるため、外界との接点を増やすことが成長の鍵となります。つまり「養」は十二運の中でも“伸びしろ”を最大化する段階であり、土台づくりに注力するほど後年の飛躍が期待できる位置付けです。

四柱推命の基礎知識

四柱推命の歴史と理論的背景

四柱推命の起源は、中国戦国時代の陰陽家が十干十二支を用いて王の吉凶を占ったことにさかのぼります。その後、唐代の李虚中が年柱・月柱・日柱の三柱を整備し、宋代の徐子平が時柱を加えて四柱推命の原型を完成させました。こうして帝王学として発展した背景から、四柱推命は個人の運命と時代の潮流を同時に読み解く高い解析力を備えています。木火土金水の五行が生剋制化というサイクルで循環し、それが十二支の季節リズムと結合することで、個人レベルの性質から社会的役割までも説明できる汎用性を獲得しました。歴代王朝が人事や国策決定に四柱推命を利用した公文書も残っており、占いを超えた統治ツールとして実用化されていた事実が信頼性を裏付けます。明の永楽帝が帝旺の運気を迎えた年に積極的な版図拡大策を実施し成果を上げた事例は、十二運と歴史的成功の相関を示す代表例といえるでしょう。現代でも企業の創業日選定や政治家の立候補日など、成功者の決断の裏で四柱推命が静かに用いられています。こうした歴史的背景を知ることで、四柱推命を単なる吉凶判断ではなく、時代の空気を読む実践的な思考法として活用できる視野が広がるのです。

基本用語と概念の解説

四柱推命を読み解くには、まず「十干」「十二支」「五行」「陰陽」「蔵干」「通変星」「十二運」という七つの基礎概念を押さえる必要があります。十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の十種類で、エネルギーの質や向き、行動様式を示します。十二支は子から亥までの季節サイクルを表し、五行は木火土金水が互いに生み剋し合う自然の循環を指します。蔵干は各十二支の内部に隠れる十干で、表面に現れにくい潜在資質を示すキーワードです。通変星は日主と他の干の関係を五行の相生相剋で整理し、才能や対人スタイルを分類します。そして十二運は生命力の成長段階を示すフレームで、その中でも「養」は吸収と成熟準備を意味します。これらを組み合わせることで、単なる性格診断を超えて“時期を読む”精度が飛躍的に高まります。日主が甲木で通変星に偏官、十二運が養の場合、柔軟な発想力と挑戦心が同時に育まれ、若年期から試行錯誤を重ねるほど後年の花開き方が大きくなる──といった複線的読み解きが可能になります。五行の相生・相剋をカードに書き出し、十二運と通変星を同時に追う習慣をつければ、複雑な命式でもスムーズに理解が深まり、占いのみならず自己分析や人間観察にも役立つ知恵として定着していきます。

四柱推命と他の占術との違い

西洋占星術や数秘術、タロットなど多様な占術がある中で、四柱推命が際立つのは「時間軸を精密に扱える点」と「象意の階層構造が豊富な点」です。西洋占星術が主に惑星配置から傾向を読み取るのに対し、四柱推命は年・月・日・時という四層で十二運や大運・流年を細かく区切り、将来どの年に運気がピークを迎えるかを年月日時単位で予測できます。さらに、十干十二支に蔵干・通変星・十二運・空亡が立体的に重なり合うため、「外交は得意だが親族関係では慎重」など領域別の分析がしやすいのです。同じ命式でも大運が変わることで性格傾向が逆転する事例が統計上多く、人生の長期計画に応用できる汎用性の高さが実証されています。たとえば「養」運が30代に巡る人は再学習の機会を設けることで飛躍を遂げるケースが顕著です。タロットのように瞬間の心理を映す占術と組み合わせれば、四柱推命で得た中長期の流れに対する短期的対処策を具体化できるため、総合判断力がさらに高まります。こうした立体的アプローチこそが、現代ビジネスや人生設計の現場で四柱推命が重宝される理由なのです。

十二運の全体像と各運の詳細解説

十二運とは?―その成り立ちと意味

十二運は生命エネルギーの成長サイクルを胎児期から死後の解体まで十二段階で示した指標で、季節の移ろいや作物の生長過程をモデルに成立しました。春に芽吹く「長生」や夏に繁る「帝旺」、冬枯れの「死」など、自然界の循環を人の一生に投影することで、運気の質を視覚的に理解できるように設計されています。十二運はタイミングと成熟度を教える“人生のカレンダー”として機能し、「養と長生は発育の基、建禄と帝旺は充実の極」と古典に説かれるように、段階ごとに最適な行動が異なります。年柱の「養」は家系の育まれ方、月柱の「養」は幼少期の環境、日柱の「養」は主体的性質、時柱の「養」は晩年の学び直しと、それぞれ別レイヤーで作用するため、多面的視点が必須です。十二運を理解すれば、自分の運気が“今どの季節にあるか”を把握でき、行動計画を最適化できるのです。

各運の特徴と役割

胎は無意識の種子で外界をまだ選別できない状態、養は栄養を吸収して細胞を増やす育成期で柔軟さと依存が同居します。長生は自力呼吸を得た新生児のエネルギッシュさ、沐浴は環境に慣れるための清めと試行錯誤、冠帯は自我が確立し周囲から認められる段階、建禄は社会的テストをクリアして自立する時期、帝旺は遺憾なく力を振るうピークです。その後、衰で勢いが落ち着き、病で体力が低下し、死で役目を終え、墓で経験が集積され、絶で完全に新たな循環へ移行します。各運は“発芽→開花→結実→落葉”というサイクルを人間生活に置き換えた象徴で、どの段階にも適切な行動指針が存在します。養運の強い子どもには好奇心を刺激する教材を与えると才能が伸びやすく、逆に早すぎる競争環境はストレスをため込み将来の伸びが鈍る恐れがあります。ビジネスでは帝旺期の社員に責任あるポジションを与え、養期の新人には学習機会とメンターを付けると組織全体の生産性が向上する研究データもあり、十二運は人と組織を同時に育てる万能カレンダーと言えるでしょう。

十二運と四柱推命の統合的な見解

十二運は単独でも有用ですが、十干十二支や通変星と統合的に評価することで真価を発揮します。十二運は“命式の温度計”として、通変星が示す才能や五行バランスが示す課題をどのタイミングで活かすかという具体策に直結します。日主が庚金で通変星に食神が多く、十二運が養の場合、創造性を職業に昇華させるには“学びと遊びの両立”を重視する青年期が勝負所となります。養が吸収と模倣を促す運であり、食神の伸びやかさと相乗効果を生むためです。逆に帝旺が巡る時期にはアウトプット重視に切り替え、作品やサービスとして社会に還元すると収益化がスムーズに進みます。年柱や月柱の十二運を家族関係・職場文化と照らし合わせると、本人が置かれている環境が成長を促進するか阻害するかを診断できるため、転職や転居のタイミング決定にも応用範囲が広がります。まさに「十二運を制する者は命式を制す」と言っても過言ではありません。

「養」の意味とその運命的影響

「養」の基本的な意味と象意

「養」は文字通り“養う”というニュアンスを持ち、十二運の中では胎児が母体から栄養を受け取って急速に細胞分裂を進める段階を象徴します。精神面では「吸収力」「柔軟性」「保護下での成長」を示し、物事をじっくり育てる器の大きさを与えます。一方で、外部依存が強まりやすい時期でもあり、環境次第で伸び方が大きく変わるのが特徴です。人間関係では面倒見の良い人物との縁が濃く、学習の場では良き師に出会うことで才能が開花しやすいでしょう。五行で裏打ちされた「木の芽が栄養を取り込む姿」をイメージすると、潜在能力を大きくスケールアップさせる準備段階としての意味合いが掴みやすくなります。

養生まれの特徴と性格傾向

日柱に養を持つ人は、幼少期から知識や経験をスポンジのように吸収し、多才多芸に育つ傾向があります。基本的に人懐こく協調性も高いため、年長者から可愛がられ、自然と援助者が現れやすい配置です。ただし依存心が長引くと、自分で決断する訓練がおろそかになり、成人後に「自立の壁」にぶつかる場合があります。内面には繊細さと好奇心が同居し、場の空気を読む感受性に優れる反面、刺激が多すぎると迷いやすい面も見受けられます。適度な挑戦課題を与え、自力で成果を積み重ねる習慣を早くから身につければ、養の“伸びしろ”が存分に発揮されるでしょう。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの性格を占う養の恋愛・結婚運

恋愛面では、包容力のあるパートナーに惹かれやすく、安心感を優先して相手を選ぶ傾向があります。細やかな気配りができるため交際初期の雰囲気は穏やかで、相手からも大切に扱われやすい時期です。結婚後は家庭を「心の温室」としてとらえ、配偶者や子どもを育む喜びを強く感じます。ただし、行き過ぎた世話焼きや甘えは相互依存を招きやすいので、適度な距離感と役割分担を意識することが長続きの鍵となります。恋愛運が高まる大運や流年で「冠帯」や「建禄」が巡ると、成長意欲と自立心が強まり、対等で建設的な関係に発展しやすいでしょう。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの恋愛運を占う養の仕事運・適職

学習意欲と人当たりの良さを生かせる職場で力を発揮します。教育・保育・医療・研究職など、知識を深めながら誰かを支援する分野は天職のひとつです。企画開発やデザイナーのように、柔らかな発想を形にする仕事でも評価されやすいでしょう。初期段階では指導者やメンターの存在が欠かせないため、就職先の研修制度や指導体制を重視することがキャリア形成の近道となります。大運で「帝旺」に切り替わる頃には、蓄積したスキルを武器にプロジェクトリーダーや専門家として独立する道も拓けます。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの仕事運を占う養の金運・貯蓄傾向

収入よりもまず学習・経験への投資を優先するタイプが多く、若年期は蓄財より自己成長を重視しがちです。その姿勢は将来の収益力を高める布石となりますが、計画性が薄いと資金繰りが不安定になることもあります。月柱や時柱に「財星」が巡る年がチャンス期で、知識と人脈が収益化に直結しやすくなるため、貯蓄プランを組み立て直すと良いでしょう。“学びへの投資八割・貯蓄二割”から“投資五割・貯蓄五割”へ比率を変え、余剰資金を長期運用に回すと財の基盤が安定します。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの金運を占う柱別にみる「養」の特徴(年柱・月柱・日柱・時柱)

- 年柱に養:家系から受け継ぐ文化や教育的支援が豊富で、幼少期の環境が人格形成に大きく影響します。家業や伝統を継ぐと才能が開花しやすいでしょう。

- 月柱に養:学生時代に多彩なチャンスが訪れ、人間関係の広がりがキャリアの土台になります。師との出会いに恵まれやすい配置です。

- 日柱に養:性格面に柔軟さと吸収力が色濃く表れ、好奇心旺盛で生涯学習者タイプ。自立のタイミングを意識すれば大成します。

- 時柱に養:晩年に再び学びの周期が訪れ、第二のキャリアや趣味を通じて社会貢献する流れがあります。積み上げた経験を後進に伝える役割が期待されるでしょう。

「養」と通変星の組み合わせ

「養」が示す育成力は、通変星の性質を受けて具体的な方向性を帯びます。例えば、偏印と養の組み合わせは独創的アイデアを体系化する学者肌、正財と養は堅実に資産を構築する経営者タイプを示します。食神と重なると豊かな感性を芸術分野で発揮し、傷官との並びは学びの成果を鋭い批評として社会に還元します。偏官が加わると未熟期から実戦で揉まれやすく、早熟なリーダーとして台頭する可能性が高まるでしょう。このように、通変星が示す才能の“種”を「養」が肥沃な土壌で伸ばすイメージで捉えると、命式全体のストーリーが鮮やかに浮かび上がります。

養の運命をどう読み解くか(運勢の流れ・転機・課題)

「養」を持つ人のライフサイクルでは、20代前半までに基礎学力・基礎体力を整えることが最重要課題となります。30代で「冠帯」や「建禄」が巡ると芽が一気に花開くため、準備期の学習の質が成功を左右します。転機は師との出会い、環境変化、海外留学など“外からの刺激”として訪れやすいのが特徴です。課題は依存と優柔不断であり、大運が「衰」「病」に入るタイミングで停滞感を抱きやすくなりますが、ここで守りに入らず学び直しを選ぶと次の「帝旺」期で大きく飛躍できます。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの運勢を占う養がもたらす人生の局面と対処法

- 成長局面:新しい分野に挑戦する際、初心者だからこそ吸収が早い利点があります。メンターを探し、基礎を徹底的に固める戦略が功を奏します。

- 停滞局面:過保護環境や情報過多で判断が鈍るケースがあるため、タスクを整理し小さな成功体験を積み上げることで迷いを払拭できます。

- 転換局面:留学・転職・結婚など大きな環境変化はリセット効果をもたらし、養の成長サイクルを再活性化します。勇気を出して一歩踏み出すと好転しやすいでしょう。

占い師が語る!十二運と養を活かすライフスタイル

運命を好転させるためのアドバイス

「養」のキーワードは“育む”と“守られる”です。まずは安心できる拠点を作り、栄養となる知識・人脈・経験を計画的に取り入れましょう。次に、自立心を鍛えるために小さな目標を設定し、一つずつセルフマネジメントで達成します。感受性が高いぶん、ネガティブ情報に影響を受けやすいので、情報源を厳選しポジティブな環境をデザインする工夫が効果的です。最後に、学びをアウトプットに転換する習慣を持つことで“与える側”に回り、自信と影響力が同時に高まります。

実生活への応用例(仕事、人間関係、健康など)

- 仕事:研修制度の充実した企業を選び、メンター制度を活用してスキルを高速吸収。半年ごとに「学んだことを新人に教える日」を設けるとアウトプット力が伸びます。

- 人間関係:共通の学びをテーマにしたコミュニティに参加すると長期的な支援ネットワークを構築しやすく、精神的セーフティネットになります。

- 健康:成長期にあたる20~40代前半は、腸内環境を整える発酵食品と良質なたんぱく質を意識的に摂取し、身体の“吸収力”をサポートすると運気も安定します。

よくある質問(FAQ)とお悩み解決

四柱推命や十二運に関する基本的な疑問

- 生まれた時間がわからない場合はどうすれば良いですか?

→ 時柱を省いて三柱で判断しても大枠の性質は読み取れますが、正確な運勢周期を知るために母子手帳や出生証明の確認をおすすめします。 - 十二運と通変星はどちらを優先して読めば良いですか?

→ 通変星で“才能の質”を把握し、十二運で“才能が発現するタイミング”を見極めるのが基本です。併読することで立体的な解像度が得られます。 - 運気が悪い年はどう対処すれば良いですか?

→ 十二運が「病」「死」「墓」に当たる年は守りを固めるチャンス期と捉え、学習や体調管理に注力することで次の飛躍期の準備ができます。

「養」に関する具体的な質問と回答

- 養が複数の柱にあるとどうなりますか?

→ 学習環境が何度も整う恵まれた命式ですが、依存傾向が強まりやすいので自律訓練を意識してください。 - 結婚相手にも養があると相性は良いですか?

→ 共に育み合う関係を築きやすい一方、甘えが相互強化すると停滞する恐れがあります。役割分担と目標管理を明確にしましょう。 - 大運で養が巡る時期の過ごし方は?

→ 学び直しや資格取得、長期留学など“基盤を厚くする投資”が最適です。吸収効率が高い時期なので成果が倍増します。

まとめと今後の展望

記事の総括と重要ポイントのおさらい

「養」は十二運の中で“伸びしろ”を象徴し、知識・経験・人脈という目に見えない資産を蓄えるゴールデンタイムです。幼少期から晩年まで柱ごとに異なる形で成長テーマを提示し、通変星との組み合わせで具体的な才能開花の道筋が決まります。依存と自立のバランス調整が最大の課題ですが、環境選びとアウトプット習慣で克服可能です。

今後の占いの動向と自己成長へのヒント

AIがビッグデータから個人の行動パターンを解析する時代、四柱推命は“データの元祖”として再評価が進んでいます。今後はオンライン鑑定ツールの精度向上により、十二運の周期を即時に可視化し、行動計画まで提示するサービスが主流になるでしょう。養を持つ人は、この流れに先んじて“学びを行動に変換する技術”を身につけると、自己成長と社会貢献を同時に達成できます。占術の智慧とテクノロジーを併用し、柔軟に知識をアップデートし続ける姿勢こそが、これからの運勢を力強く切り拓く鍵となるでしょう。

▼さらに詳しく四柱推命で占いたい方は▼

【無料】四柱推命でアナタの運勢を占う

コメントを残す